走在日本很多中小城市,你会看到商店街的铁门拉下来了,街上年轻人稀稀落落。统计数据背后就是这些肉眼可见的变化:人口减少、年轻人外流、学校并校、巴士线路停运。地方创生(まち・ひと・しごと創生)的提出,就是为了让这些城市“活下去”。

在这样的大背景下,日本语言学校(语校)被很多人重新看待:它们不仅仅是语言学习的地方,还是外国人进入日本的第一扇门。问题是,这扇门能不能成为把人带到地方、留在地方的“移民入口”?

1. 人口减少:日本总人口在2010年前后达到高点,此后一路下滑。到2025年预计低于1.2亿人。

2. 地方萎缩:东京圈人口持续增加,而新潟、秋田、青森等地的人口却逐年下降。一个常见现象是:高中毕业生去了东京就不回来了。

3. 政策尝试:为此,政府设立了“地方创生本部”,推出各种举措:鼓励企业迁到地方,支持创业,提供住房补贴,同时强调“外国人才”的重要性。文件里写得很直白:地方要靠更多外国人来支撑。

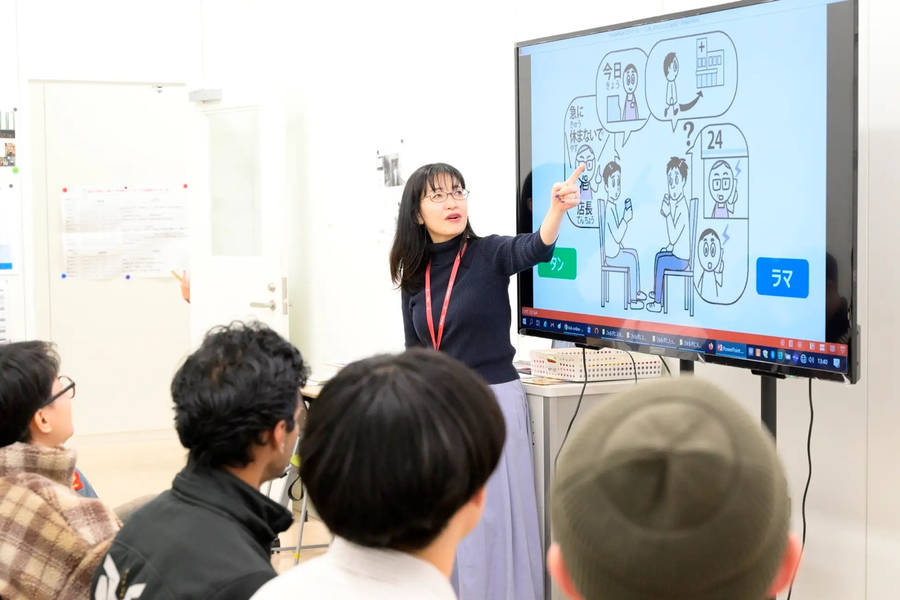

于是,语言学校自然成为政策的一个环节:外国人如果想长期生活在日本,大多数都会先走进语校。语校的位置在哪儿,某种意义上决定了他们最初和哪座城市发生连接。

语言学校不像大学那样有研究任务,也不像企业那样直接提供工作机会,但它们有三点独特之处:

1. 第一站:大多数外国人来日本,最初拿到的是“留学签证”,往往是通过语校。

2. 过渡期:在语校的一到两年,是他们最深入体验日本生活的时期。

3. 桥梁作用:语校不仅教授语言,还常常帮助学生对接升学、找兼职、认识社区。

这意味着,如果地方城市能让语校承担更多角色,比如在课程里加入地方产业需要的语言和技能,那么语校就能成为真正的“入口”。

福冈的定位是“亚洲的门户”。市政府非常重视留学生,把语校、大学和企业联系起来,甚至提供创业签证。很多学生觉得在这里生活便利,就算不去东京,也能找到不错的机会。

仙台有东北大学这样的大型学术资源。当地语校和大学、医院都有合作,比如开设医疗日语课程,让学生有机会到医院参观见习。更重要的是,仙台政府提供住房补贴,帮助留学生在社区安顿下来。

新潟的语校主要面向来自东南亚的学生。学校和当地农业、食品加工企业合作,让学生在学习语言的同时也接触未来可能的工作场所。虽然工资比东京低,但生活成本低,社区支持更强,留学生留下来的意愿相对更高。

1. 大城市吸引力太强:东京、大阪有更多岗位、更高薪资、更大社交圈。

2. 地方机会有限:即使语校在努力,但如果当地产业主要是制造或护理,留学生可能觉得发展空间不足。

3. 制度缺口:现有签证体系并没有为“地方定着”设计特殊通道。学生即使愿意留下来,也常常因为手续繁琐或签证条件限制被迫离开。

一句话总结:语校把人带来了,但要留住,还需要就业、住房、社区的完整支持。

1. 课程和产业结合:在语校课程里直接嵌入地方产业需要的技能,比如护理日语、观光接待、食品安全基础。

2. 签证制度优化:如果政府允许“在地方语校+当地就职”的学生更快转签证,他们留下来的动力会更强。

3. 生活支持:住房保障、医疗便利、交通补贴,看似小事,但能决定学生是否觉得“这里适合长期生活”。

4. 社区融入:通过祭典、志愿活动、导师制度,让留学生和本地居民真正建立联系,而不是“只是在这里待一段时间”。

这些措施的共同目标,就是让“入口”不只是入口,而是“留下来的起点”。

语言学校在日本整个教育和移民体系里可能只是一个小齿轮,但如果放在“地方创生”的背景下,它可能成为极为关键的第一步。语校能不能成为中小城市的移民入口,取决于三个条件:

1. 制度设计能否降低签证和就业的转换难度;

2. 当地企业是否愿意提供岗位和培训;

3。 地方社会能否真正接纳这些新来的人。

总体而言,语言学校在日本地方创生与人口战略中虽然只是一个入口环节,却可能发挥出承上启下的作用。前文所述的案例表明:如果制度衔接顺畅、产业接口清晰、社区支持到位,那么语校不仅能带来短期的人口流入,更能成为长期定着的关键节点。换句话说,语校既是日本应对人口困境的“观察窗口”,也是检验地方创生政策能否落到实处的试金石。

语校网将持续跟踪日本各地语言学校的发展,并结合官方数据与实地案例,提供清晰、可信、可验证的分析,为社会各界理解语校在地方创生与人口战略中的位置与未来走向提供参考。

参考资料:

1. 总务省统计局:《人口動態調査》

2. 内阁府:《まち・ひと・しごと創生基本方針》

3. JASSO:《外国人留学生在籍状況調査(2024)》

4. 福冈市政府:《留学生就职支援计划》

5. 新潟县政府:外国人材活用施策文件